Vuelve a casa, vuelve a la tierra, vuelve a la raíz de las raíces

20 marzo, 2020

Contemplar y vivir

31 marzo, 2020Músicos, electricistas, fontaneros, doctores en biología, periodistas, actrices, filósofos, psicólogos, masajistas, terapeutas, enfermeros, ingenieros, poetas, artistas, historiadores, informáticos, agrónomos, delineantes, arquitectos, empresarios, emprendedores, fotógrafos, activistas, traductores, payasos… una infinita diversidad de perfiles humanos labrados con el cincel de la cultura urbana llevan tiempo desandando el camino hacia el ideal de progreso que las ciudades representaban, y que parecía el único camino posible a seguir, y encaminan sus pasos hacia un mundo, el rural, que en su imaginario ofrece las posibilidades de realizar sus sueños.

Con la formación prometida en el bolsillo se encuentran con los problemas de un sistema que ha globalizado una crisis sistémica y que les obliga a ser el único habitante de la tierra que tiene que pagar dinero para vivir en su superficie, sobreviviendo, la mayoría de las veces, en un medio cada vez más hostil, que dispara los porcentajes de enfermedades psicosomáticas, pues les aleja a altas velocidades de su auténtica naturaleza.

Llegan al “campo” con sueños de todos los colores: unos quieren trabajar con las manos en la tierra y edificar proyectos agroganaderos de acuerdo con las nuevas teorías de lo agro-, como la permacultura, la agroecología, y otras concebidas, muchas veces, desde la concepción urbana de la naturaleza. Otros, expulsados por una competitividad enfermiza, quieren relajarse con las manos en la masa en autoempleos sostenibles, relacionados con la artesanía o antiguos oficios que reviven con savia nueva. Otros buscan un paisaje de ensueño que descanse la vista, antes cautiva entre edificios sin alma, un paisaje que les hablé de recreo perpetuo a sus sentidos. Otros se unen a organizaciones como la Plataforma Rural que vocean que desde el campo y el mundo rural, desde la Soberanía Alimentaria, hay alternativas que mostrar, una revolución que, aseguran, nace de dentro y de abajo.

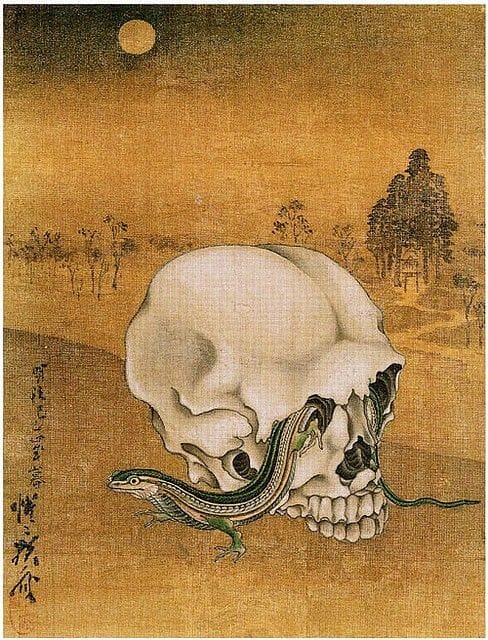

Otros, conscientes del valor transformador de la naturaleza en el interior del hombre, buscan realidades arquetípicas tras la última ráfaga de niebla en la mañana, que desvela el sentido profundo de la evanescencia de los fenómenos, tratando a continuación de reflejarlas en el alma, y del alma al prójimo. Otros anhelan casa barata y trabajo sin horarios que les sacuda la pesadilla de la fábrica y el salario; otros quieren darles a sus hijos la oportunidad de jugar al aire libre y erradicar la patológica inseguridad de las ciudades, con sus coches que todo lo devoran; que tengan la alegría de la pandilla en bicicleta en dirección al río.

Otros proyectan sobre una cartografía de lo rural la última revolución que les queda por ensayar, después del fracaso de lo obrero. Otros, que no saben donde caerse muertos ante la crisis económica, saben que un pobre en una ciudad, puede llegar a pasar hambre y que a un pobre, en el campo, nunca le ocurrirá lo mismo. Otros, con su teletrabajo, y sin mancharse las manos demasiado en rutinas agrícolas, que les sobrepasan, tienen fincas de recreo donde mantener impolutos sus hábitos urbanos y disfrutar de un parque temático de la naturaleza. Otros quieren volver a «lo auténtico», a las relaciones comunitarias, a la identificación con un paisaje, el encuentro consigo mismos…

El mundo rural con su cultura asociada, que expresa los usos y costumbres derivados de la relación que se mantiene con la tierra, los atrae a todos como esa última frontera, el último refugio que brinde un incierto reposo en medio de tanta densidad, en un mundo que parece derrumbarse ante sus ojos. Parece como si lo rural ―aunque muy pálidamente― pudiese reflejar aún las huellas de las culturas tradicionales, mitos de nuestro corazón, donde la belleza de la naturaleza no es sólo un concepto estético que se contempla sin compromiso. Pero la triste realidad es que la cultura rural, al igual que las culturas tradicionales, ha perdido su contexto vital, los eslabones de la tradición oral se han roto y la sabiduría se encuentra relegada a unos pocos, que desaparecen día a día, mientras las campanas les hacen un último homenaje, anunciando para los atentos la desaparición de otro gran libro vivo para interpretar el medio.

Todas estas vidas, todos estos ríos, desembocan en un nombre que intenta explicar este fenómeno de convergencia en un mundo que en principio les es ajeno, y que a veces les cuesta entender: son los «nuevos rurales», o «neo-rurales»; algunos prefieren llamarlos «nuevos pobladores», pues adjetivar a un urbano que nunca ha sentido una azada en las manos para desapelmazar la tierra ni se ha congelado los dedos en la recogida de la oliva en noviembre, con el adjetivo de lo rural, no les parece adecuado.

Sus objetivos al retornar a una vida más sencilla ―en algunos aspectos; en otros se vuelve mucho más complicada por la inexperiencia―, son variadísimos, pero el hecho es que con sus sombras y luces, que ahora pasaremos a dibujar, suponen una posibilidad ante la despoblación terrible que viven nuestros pueblos, donde la falta de población joven deviene en un proceso imparable de empobrecimiento social y económico generalizado, que provoca mayor despoblación en un círculo vicioso de triste final. Y para muchos es una respuesta activa, un dar la espalda conscientemente a una vida que no tiene sentido, en unas ciudades que aplastan y distorsionan la realidad y finalmente deshumanizan, para aprender a vivir más despacio, consumir menos, cuidar la naturaleza, aunque a la vez, no podemos olvidar que con sus ideas gestadas en una cultura opuesta acaban de transformar para siempre el escenario que les atraía como «lo Otro diferente».

La vuelta «a casa»

El mundo rural tan denostado por los ciudadanos, que lo humillaron y lo definieron con adjetivos peyorativos durante siglos, (chismorreo, beatería, analfabetismo, rudeza, trabajo extenuante, sin horizontes; «inculto, tosco, apegado a cosas lugareñas», dice el diccionario de la Real Academia) y que ha sufrido el acoso y derribo por parte de las instituciones de la civitas a lo largo de la historia, los recibe a todos ellos con una cultura que agoniza, pues se le coló el mundo moderno y desdibujó las fronteras culturales que lo protegían de lo novedoso, lo fluido, lo progresivo, lo individualista; y tampoco estimaron en exceso su mundo; sencillamente, lo veían con la naturalidad con que se comprenden las cosas que surgen de la tierra, y a las que ellos se sometían.

Una cultura extinta recientemente, pero que se conservó durante siglos, mientras el eje vertical, es decir la dimensión espiritual y sagrada de la vida, la vertebraba y le indicaba el camino recto a seguir para poder perpetuarse en una economía de ciclos cósmicos, de estaciones y calendas que ordenaban sus vidas y las normalizaban con las leyes de la mejor maestra que ha existido nunca y siempre: la Madre Naturaleza. Renovación eterna con sus ritmos y modos que marca la orientación y que dibuja para el hombre atento las leyes de los límites que nunca se han de romper. «La relación que se mantiene con el campo marca los ritmos, los pactos y las relaciones vecinales de las personas rurales. Algo de los pueblos nómadas se ha transmitido al mundo rural, especialmente su visión colectivista del territorio y la importancia de la palabra y el compromiso honorable. La tierra no sólo da alimentos y produce bienes, sino que además envuelve a sus habitantes en un manto de significados propios que vitaliza su cultura» (Dionisio Romero).

Un mundo donde la subsistencia no era sinónimo de pobreza, donde la economía era sencilla, donde no se temía a la palabra «sacrificio» (el hacer sagrada cada cosa por la conciencia sencilla de la importancia de todo) ni el esfuerzo continuado. Donde se ejercía la paciencia ante la imprevisibilidad de los cielos, donde la memoria oral trasmitía el conocimiento, y el trabajo comunitario trascendía los intereses particulares. Un mundo donde la austeridad o la frugalidad era la medida para llenar la mano, abierta a la ayuda mutua, donde compartir las fatigas y las alegrías de la fiestas populares que jalonaban el discurrir de las lunas y los soles por las cosechas y las tareas más variadas.

El mundo rural se constituye, según Félix Rodrigo, «en la Alta Edad Media, en los siglos VIII-IX en el norte de la península Ibérica, gracias al sincretismo de los estilos de vida de los pueblos libres del norte (astures, cántabros y vascones) con la cosmovisión cristiana más genuina, siendo el monacato hispano, tan innovador, el que da origen a esa fusión». Para Dionisio Romero, «en esa época apenas existían las ciudades y los Estados estaban fragmentados, sin la cohesión y los apetitos dinerarios y territoriales de las naciones posteriores. Los municipios se regían por concejo abierto, cada hogar tenía un voto para la toma de decisiones y la tierra era comunal, se gestionaba de común acuerdo, se prohibían los cercados, el uso individualista, y se fomentaba la ayuda mutua en casos de necesidad.»

Ese mundo que construía sus pueblos alrededor de un centro, la iglesia, cuyo campanario era el símbolo, como eje vertical, de lo sagrado, que llena el silencio con el tañido de las campanas para recordar lo efímero, lo contingente, lo relativo frente a lo eterno o lo absoluto, el Origen al que todo regresa, se disuelve vencido por sus enemigos históricos: el Estado lejano y periférico y su propio olvido del valor inestimable de una cultura que hace su eje de la armonía entre el cielo y la tierra.

La decadencia de la cultura de Abel.

Una disolución cuyas causas arquetípicas desgranaba Dionisio Romero en «Naturaleza Intangible», una sección de los primeros tiempos de esta revista, interpretando el mito de Caín y Abel para explicar las relaciones históricas entre el mundo rural y el mundo urbano, diciendo que «son similares a las de los pueblos nómadas y sedentarios. Se puede afirmar que la historia humana es, entre otras tramas, la crónica de un rapto permanente, de un delito sostenido en los siglos, donde los sedentarios van extendiendo sobre nómadas y rurales las «artes» de su necesidad de espacio, geográfico, topológico y cultural».

Para Félix Rodrigo, ese rapto tiene hitos históricos que lo detallan: «Esta nueva sociedad, a la que se puede calificar de concejil, consuetudinaria y comunal con monarquía, y que, por ende, es agraria y aldeana, va a conocer su cenit en los siglos X-XI para decaer después. Sufre, en realidad, tres grandes crisis: en los siglos XIII-XIV; la que resulta del “absolutismo” (pensemos en el Informe de Ley Agraria de Jovellanos, de 1795) y su heredero el liberalismo, en los siglos XVIII y XIX y, finalmente, la crisis de liquidación. Ésta se divide en dos períodos, el de los años 1955-70, bajo el régimen franquista, cuando unos cinco millones de personas abandonan las áreas rurales para ir a las ciudades y zonas industriales, y la que padece, ya en su fase de agonía, con la aplicación de la aciaga Política Agraria Común (PAC) de la UE, cuando la actual “democracia” nos integra en ésta en 1986. Es, por tanto, una singular formación social que ha existido unos 1.200 años. El patético mundo agrario actual es otra realidad diferente, por su dependencia de las instituciones, monetización, grado colosal de aculturación e insignificancia numérica».

Y ese rapto en el que el sedentario Caín va extendiendo su necesidad de espacio, que transforma y urbaniza, propicia violentamente la muerte de Abel, de los nómadas, de los que no se extienden en el espacio sino que son dueños del tiempo: los pueblos originarios, indígenas, los otros, los diferentes, los que no se civilizan y prefieren apenas dejar huella y ni siquiera escriben, libremente ágrafos, para no fijar nada y no ser fijados por nada, por una letra que mata el espíritu, y que por tanto, trasmiten el conocimiento vivencialmente. La tradición es una herencia viva, no es una mera fijación en lo pasado, consiste en transmitir vivo el fuego, no en adorar las cenizas, decía Gustav Mahler. El hombre sin tradición es como el árbol sin raíces, que se seca y no da fruto. La Tradición es enemiga por tanto de la modernidad, que aborrece de su pasado en una ilusoria evolución que la hace supuestamente cada vez mejor que los antepasados y la modernidad es enemiga de la tradición.

Los pueblos han sido antipáticos para las ciudades que irracionalmente devoran los recursos de los campos sin reconocer la valía del campesinado que les alimenta, y que, desde la adoración a la máquina, ha dejado de ser imprescindible; mientras, y a su vez, las máquinas han troquelado para siempre la belleza con la que el hombre hacía las cosas para su uso y su placer.

Pero este rapto y delito acaba aniquilando al propio Caín, que muere de éxito en su apropiación del espacio para poseer todas su fantasías materialistas, y, en el desmantelamiento de la cultura que guardaba, la tierra se expone ―por poner sólo un pequeño ejemplo de actualidad, y en la dimensión más práctica― a que todos los bosques se incendien, hecho provocado en último término por la pérdida de los criterios tradicionales de conservación del bosque que los rurales tenían. Las actividades rurales son productoras y mantenedoras de los tesoros naturales que tanto se aprecian desde las ciudades: «El hombre tradicional era el mejor conservador de la naturaleza puesto que, por un lado, era consciente de su valor sagrado que le superaba mientras que, por otro, le mantenía” (Jesús García Varela).

Para muchos, el abandono del campo con todas las consecuencias nefastas para la biodiversidad y para la sociedad en general, que pierde una cultura de referencia para afrontar crisis como la actual, ha sido forzado, incluso diseñado ―y como comenta Félix Rodrigo el diseño de su derrota viene de antaño― por un Estado que fue cobrando fuerza e identidad a lo largo de los siglos. En una época más reciente, tras la pérdida de las colonias, ese Estado quiso convertirse en Imperio, para lo que hacían falta armas y utensilios para el progreso y la modernidad en ciernes, es decir, fábricas y obreros que trabajasen; y esa mano de obra que trabajaba los campos era idónea, si se les quitaba primero esa estúpida autonomía para autogestionárselo todo, que les daba un carácter indómito, una voluntad propia, una inteligencia natural, un sentido moral y una valentía que dificultaba cualquier proceso de adoctrinamiento. Así lo demuestran las sucesivas revueltas que desde el campo ha habido a lo largo de nuestra historia, siempre ante los abusos de un poder ajeno, al que siempre miraron con recelo, pues crecía al amparo de todo lo que ellos despreciaban.

¿Y como lograron modelar esa cultura? Se consiguió a fuerza de decretos, persuasión y represión. Provocando que ellos mismos despreciaran su valía, sus saberes (que abarcaban, medicina y farmacopea popular, oficios, agricultura, ganadería, música, danza…) Parafraseando el análisis de Félix Rodrigo en su libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización fue a través de los medios de comunicación de masas, primero la radio, después el cine y posteriormente la televisión: a la par que despreciaban su mundo «retrógrado» y «anticuado», trazaban el camino dorado hacia las ciudades donde, en vez del paraíso prometido, la mayoría de ellos se hacinarían por millares en las deprimentes barriadas obreras, junto a las insalubres fábricas; cambiando la libertad de la autogestión por la sumisión a la máquina, y sus herramientas manuales de medidas humanas por el maquinismo feroz y deshumanizante.

Contaron también con la ayuda de los maestros, como indicaba Caro Baroja en sus Estudios sobre la vida tradicional, que inoculaban en los niños rurales un imagen negativa de su cultura, haciéndoles avergonzarse de sí mismos y renegar de su tradición y les prometían un futuro de posesiones inalcanzables en su medio, gracias a una revolucionario progreso que, a caballo de un técnica superdotada, dejaría para siempre atrás las fatigas del trabajo humano. A esto hay que sumarle también la estrategia, durante el franquismo, para convencerles de pasar del policultivo al monocultivo, que instaura la producción para el mercado a cambio de dinero y acaba con una economía de trueque, encadenándoles al dinero con intereses, por tanto a la banca ―y ya sabemos a dónde le lleva su usura sin control― y que acabó por desagrarizar el campo, eliminando la actividad sobre la que se vertebraba su cultura; quedó así un vacío que acabó llenándose poco a poco con la imitación defectuosa de la vida en las grandes ciudades; «defectuosa», en efecto, porque para ser perfecta haría falta, como me decían dos jóvenes adolescentes de mi pueblo, un centro comercial Carrefour en las afueras, adonde poder ir a pasar el día, como manda el dios mercado.

A todas estas estrategias diseñadas desde «la capital» hay que añadir los defectos que la cultura rural también iba acumulando en su proceso de degeneración, propio de todo lo que nace, crece y muere. Las instituciones colectivas siempre sufren la influencia erosiva del tiempo por la paulatina desconexión con lo real, desmoronándose desde dentro por la esclerosis de unos valores que pierden su dinamismo interno.

«De este modo, por la acción de unos y la complaciente omisión de otros, fue destruida una forma de vida en sociedad, de cosmovisión, de valores, de cultura y de existencia material que, con todas sus carencias y defectos, era incomprensiblemente superior y más civilizada que la ahora existente» (Félix Rodrigo).

Brasas para el recuerdo activo, para volver a prender el fuego

Así, en este rapidísimo repaso de las confabulaciones contra un sistema que no es compatible con la idea de progreso globalizada y con sus modelos de desarrollo socioeconómico, llegamos a la actualidad, en la que no podemos decir que en el Occidente desarrollado exista ya una «cultura campesina». Quedan quizá, los rescoldos de una hoguera que dio calor e iluminó la vida de millones de campesinos durante siglos, brasas que se resisten a morir y que aún brillan en lo que se llama en occidente el mundo rural-marginal. Ese mundo sobrevive en aldeas de montaña, en zonas aisladas e inhóspitas, donde algunos pastores indómitos aún despiertan en ciertos niños de la ciudad el simbolismo del indio piel roja autóctono; y así, a su regreso a la urbe, un niño contaba maravillado en la escuela del pastor que había conocido: «No necesita ir a la tienda para vivir, todo lo saca de la tierra, la leche, la verdura; sabe distinguir todas las pisadas que se encuentra; no sabe leer, pero sabe usar hierbas que él mismo coge para curarse la picadura de la víbora o del alacrán, el dolor de estómago…» Fascinado, comenta que de mayor quiere ser como él; a sus siete años ha encontrado ya un héroe.

Brasas que tienen su imagen más nítida en las comunidades indígenas orgullosas de sus usos y costumbres tradicionales, que se resisten a la apisonadora de la uniformidad en muchos lugares del mundo, y que uno puede tener la suerte de encontrar en algunos de nuestros pueblos; en su defecto, uno puede calentarse a la lumbre de las historias de esas brasas que, recordadas por los mayores, cuentan de prácticas que alumbran el camino a seguir en esta noche oscura de un Occidente que necesita reinventarse. Prácticas asamblearias, de democracia participativa, directa, encaminada más a la obtención del consenso que al triunfo de una determinada facción, y que serían un antídoto para la corrupción de nuestra democracia. Ejemplos de ayuda mutua que tejían redes capaces de desafiar la adicción a la protección estatal que, como decía Ivan Ilich, va socavando la confianza en uno mismo y en el prójimo, y serían medicina para los recortes que nos hacen vivir en el miedo de que solos, sin la protección del Estado, no podemos sobrevivir. Ayuda entre los vecinos de la comunidad que servía para cuidarse los unos a los otros y para cuidar lo común de todos, y que les hacía comprometerse libremente y ofrecer a la comunidad uno o dos días de trabajo, para restaurar los caminos, los muros que se derrumbaban tras las lluvias, efectuar la limpieza de los bosques…

Historias de hombres que sabían hacer de todo para vivir en su medio y que encontraban en él todo lo que necesitaban para vivir; capaces de dormir en el manto helado de la nieve y levantarse sin queja y construir el establo, y la casa, y las colmenas, y elaborar la piel para el zamarro, y tallar la alberca, y arreglar todo con todo, y levantar muros, y canalizar las aguas, y hacer brotar la semilla, y operar al ganado, y esquilarlo, castrarlo, sacrificarlo, embutirlo. Y saber donde está cada fruto, cada hierba aromática, cada piedra, cada nido, la guarida del hurón y la del tejón, la paridera del jabalí, interpretar el vuelo del águila perdicera o culebrera. Hombres cuya casa es tan grande como los horizontes de las cinco direcciones del espacio.

Todas estas descripciones nos sirven para observar someramente la gran diferencia entre la dolorosa especialización en que vive la cultura urbana, que la hace dependiente de todo, y la capacidad de autogestión multidiversa de la cultura rural, que «incluía astronomía, meteorología, ecología, botánica, fisiología, geografía, medicina, etc.» (Marc Badal, en la revista Raíces); se construyen así dos tipos de hombre, dos cosmovisiones, aunque la segunda apenas refleje ya, esa simbiosis con la naturaleza, pues se han abandonado los viejos hábitos de entretejer las manos en todo tipo de tareas. Y ese hombre natural, que ha sido vilipendiado y a la vez idealizado por el hombre urbano, está extinto, pero sus hijos son todavía distintos a los hijos ciudadanos que están sobreestimulados por miles de artificios que les resuelven electrónicamente cualquier veleidad, habituados a excesivas comodidades que desnaturalizan, como afirma el Tao te king. Pero todavía es posible encontrar ejemplos de la dignidad, el equilibrio y el orgullo que proporciona la función asociada a la artesanía real, la sensación real de saber cuál es el lugar del hombre en la naturaleza.

Todo esto permite entender la dificultad que los nuevos rurales se encuentran cuando llegan a la tierra prometida para interpretar correctamente la diferencias existentes con los lugareños, los rurales, sobre los que proyectan muchas veces sus estereotipos de lo rústico, simplificando y deformando desde su subjetividad urbana lo que no aciertan a entender ni muchas veces a respetar, sin ser capaces de aceptar sin querer modificar. Y también la dificultad que tienen los lugareños para integrar de la noche a la mañana, una miríada de nuevas creencias, que muchas veces representan un conflicto entre una diversidad de discursos, que compiten por hacer de su creencia el eje sobre el que vertebrar la convivencia.

El encuentro de dos miradas

El modo de vida del campesinado es, sobre todo, tradicional; su resistencia al cambio en el pasado ha sido tal vez el principal factor de estabilización en la civilización humana, y el caldo de cultivo de excelentes cualidades humanas; por lo que la llegada a sus plazas, a sus calles, de personas, hijos de una posmodernidad que lo relativiza todo a su paso, pues hace del fluir una filosofía que contrasta con el esfuerzo sacrificado de los lugareños, para los que el “no me apetece” no ha lugar, produce como mínimo cierto escándalo. Les sorprende la aparición en sus vidas de unos hombres y mujeres que prefieren vivir en el monte, apartados de la comunidad, buscando no se sabe qué, algo, en todo caso, que ellos no comprenden, pues por tenerlo tan cerca han dejado de verlo.

Convivir con jóvenes que cambian de pareja cada doce lunas o con individuos que quieren mantenerse, como en la ciudad, anónimos, sin que nadie les moleste, les fiscalice o les juzgue a través de juegos de control social a los que no están acostumbrados, donde todos saben de todos, pero que son la manera de elaborar los fuertes lazos sociales propios de su cultura, de su convivencialidad, se hace a veces difícil de digerir para ellos.

El calidoscopio de nuevas formas transforma el paisanaje tradicional: musulmanes conversos, que parecen sacados de las mil y una noche, y que a más de alguna mujeruca les hace parecer que todo es un sueño de reminiscencias árabes; laicos contrariados con la iglesia que desprecian a las beatas del pueblo y quizá nunca entablen desde sus mutuos prejuicios amurallados una conversación que les acerque en lo que de común tienen; antisistema radicales, antisistema por estética, alternativos, hippies de carromato que no llevan zapatos y gustan de bañarse desnudos, donde los del pueblo se bañan vestidos, pijipis, extranjeros que no hablan ni jota.

Ecologistas que luchan contra una cultura rural enajenada por la revolución verde, que contaminó sus acuíferos, sus tierras, sus cuerpos con la promesa de exprimir más eficazmente a la tierra a costa de lo que fuese, representantes de «un ecologismo que se ha instalado en los pueblos como un frente misionero, dispuesto a la conversión de sus paisanos. Pero poco esfuerzo se ha hecho por aproximarse a su intelectualidad, aunque sea oral y, por tanto, esquiva a un escrutinio ilustrado» (Dionisio Romero).

Como defensa, el paisano inventa etiquetas para marcar la diferencia: «los de la comuna», «los alpargateros», «los pobres» o «los ecologistas», son apodos de carácter peyorativo que manifiestan su desconcierto, cierta desconfianza y el malestar ante tanta diversidad de diferencias y que en definitiva reflejan lo que dice Jeromo Aguado, de Plataforma Rural: «Muchas de las iniciativas que en las dos últimas décadas han llegado al campo, tanto si se convierten en éxito como en fracaso casi siempre están desvinculadas, sin conexión con el medio rural tradicional. No se generan los lazos que faciliten los aprendizajes mutuos, con la rápida desaparición de raíces y saberes».

Y esa desconexión refleja la distancia entre dos mundos, y en algunas comarcas, donde hay suficiente concentración de neorrurales, los alternativos acaban formando una comunidad dentro de la comunidad, sin participar de la vida del pueblo, de sus actividades, creando las suyas propias, incluso sus propias escuelas alternativas, buscando la solidaridad de la gente que comparte su forma de ser, a veces poco conforme con las costumbres locales y que sería ocasión de conflictos. Y desde el otro margen del río que les separa, los paisanos se aprovechan de los recién llegados y les impiden el acceso a la tierra marcando precios desorbitados que establecen la diferencia entre ser de los suyos o ser eternamente un forastero.

Pero no siempre es así; en otras ocasiones, la integración se busca mutuamente y son los propios vecinos y sus ayuntamientos los que facilitan la llegada de nuevos pobladores ofreciendo casa municipal, posibilidad de trabajo o lo que sea, con tal de que no se cierren las escuelas, el signo definitivo de la crónica de una muerte previsible. Por su lado, los nuevos pobladores se involucran en las asociaciones locales, en las Ampas, en las de comercio, en los ayuntamientos como concejales porque quieren formar parte de la comunidad y que sus hijos hagan suyo el paisaje y el paisanaje. Algunos preguntan, para gran deleite de los campesinos mayores, sobre sus formas tradicionales de manejo del territorio, y así en palabras de José Antonio Pérez Rubio, «los neorrurales asumen el rol de depositarios de esta tradición, el manejo sostenible de los recursos naturales, de la medicina natural, así como de algunos oficios artesanos en peligro de extinción, de técnicas de construcción en la arquitectura tradicional de las comarcas.

El uso de la agricultura biológica según las técnicas tradicionales por los nuevos pobladores así como la recuperación de estos oficios, suponen una labor etnográfica y de documentación que no existía hasta el momento de la llegada de estos nuevos pobladores, interesados por estos temas y con una concepción diferente de la vida y del trabajo que implica la valoración de estos saberes; todo ello ha constituido una bocanada de aire fresco en la recuperación del saber popular».

Y aunque la mayoría de los neorrurales no hacen de la agricultura su actividad principal, por las dificultades que tiene este sector desamparado, muchos tienen huerta que manejan con una mezcla de información de aquí y allá y que para el paisano atento, como Aurelio, presidente de Redes supone, en definitiva, territorio liberado a la maleza, al abandono, a los incendios. No son los mejores agricultores del mundo, pues muchos no tiene ancestros rurales y no han tocado una azada en su vida pero, gracias a ellos, en muchas poblaciones de montaña se mantienen las acequias, los bancales no se caen, y las tierras tiene una segunda oportunidad, aunque sean gestionadas deficientemente a la vista de un verdadero rural.

Además, de este intercambio de experiencias, algunos practicantes de la agricultura intensiva empiezan a reflexionar y a plantearse el regreso a una agricultura no contaminante, al entender que de lo que se come se cría, y que si se come tóxico se cría enfermedad y muerte, tal como les indican sus nuevos vecinos, tan ilustrados en estos términos.

Más allá de las diferencias, de las disonancias, los elementos en conflicto se necesitan, las dos orillas forman un río de vidas, los pueblos necesitan nuevos pobladores para no morir, para rejuvenecer, niños para evitar el cierre de las escuelas, trabajadores para revitalizar el tejido productivo, y los nuevos pobladores necesitan aire para respirar sus sueños, incluso sus utopías, por lo que a ambos les interesa entenderse, respetarse, aprender a convivir y aprender a aceptar los defectos que todos llevamos cargados a la espalda, y aprender de lo bueno que cada uno destila, sin olvidar, si es posible, las raíces tradicionales que son reflejos de una vida buena.

Nueva cultura rural

Todos estos encuentros y desencuentros son la causa de que «la forma de pensar y los comportamientos de los rurales de hoy han cambiado radicalmente. La cultura rural es más bien una mezcla, con adaptaciones y con diferencias regionales y nacionales, de hábitos urbanos mezclados con tradiciones, formas de pensar más o menos adaptadas a la diversidad de comunidades rurales existentes; éste es el caso de nuestro país. La cultura rural es un totum revolutum que refleja la complejidad de sus estructuras, la presencia de nuevos actores en el medio rural, el arraigo de la cultura de la movilidad en el ocio, el commuting, la contraurbanización, etc.» (José Antonio Pérez Rubio).

Y en esa complejidad es donde se mueve la nueva criatura, la nueva cultura rural llena de multiplicidades sin unidad aparente. Por ella pululan los rurales y los nuevos rurales con sus distintos objetivos, desde los que pretenden «recampesinizar» el campo recuperando los valores de antaño hasta los que se reasientan fuera de la lógica de cualquier sistema e inventan una segunda oleada de nuevas comunidades, semejante a la que se produjo en los años 60. Desde los que se asientan gracias al sistema, con las subvenciones europeas, que se diseñan desde la estratosfera, y montan empresas de todo tipo, hasta los que solo quieren lograr la autosuficiencia económica basándose en agricultura y ganadería desarrollada en un espacio limitado, y que sufren muchas veces la gran dificultad de su utopía.

Y sobre todos ellos, los mariscales de campo, los Grupos de Acción Local que representan en definitiva el interés del Estado y sus políticas de desarrollo rural, y reflejan, también, el sentir de parte de los paisanos que no tienen idealizada su cultura y la viven como demasiado esforzada y sufrida y prefieren adaptarse a los tiempos modernos para evitar la despoblación, convirtiendo los núcleos rurales en productivos y competitivos, creando industrias de cualquier tipo. Quieren configurar un medio rural renovado en el que se desarrollan actividades laborales diversas, muchas de ellas innovadoras, pues pretenden ser algo más que el territorio de descanso para la población urbana, y para ello surgen programas como «Abraza la Tierra» que, con una red de Oficinas de Acogida, promueve el asentamiento de nuevos vecinos que pongan en marcha proyectos empresariales y dinamicen el territorio, lo que permite adquirir mayor peso político para lograr más inversiones y mejores servicios para la población que eviten la emigración. Instituciones que luchan por conseguir de las administraciones centrales medidas fiscales diferentes y compensadoras por sostener unas actividades económicas menos rentables que en las ciudades, pero que garantizan la pervivencia de un mundo del que todos necesitamos.

Queremos terminar haciendo una defensa de lo que algunos llaman los neocampesinos dentro del movimiento neorrural, como los nuevos pastores que salen de las escuelas nacidas ante la falta de revelo de una actividad esencial para los ecosistemas, o los nuevos agricultores que con una mezcla de distintas fuentes agronómicas, modernas y tradicionales, sacan adelante producciones de alimentos con calidad, pues no podemos olvidar que todos, absolutamente todos, necesitamos la agricultura para vivir, por lo que no nos podemos permitir que la cultura rural no se reinvente más allá de las políticas de desarrollo que fomentan el sector terciario, limitando, a su vez, el sector que le es realmente propio, la agricultura.

Y debemos considerar que, aunque la criatura que nazca de este totum revolutum tenga algo de Frankenstein, que incomoda la idealización que desearíamos, es preciso que los mimbres humanos, sociales y naturales que convergen en la naturaleza domesticada del campo se trencen para elaborar un cesto que vuelva a recoger cosechas de lo único que es realmente imprescindible, el alimento que vincula a la tierra; como dice Lord Northbourne, no podemos olvidar que «desde el punto de vista de la biología y la economía, sólo la agricultura es el fundamento de la vida humana en este planeta. Una vez establecido dicho fundamento, se convierte en la principal expresión de la relación entre el hombre y la naturaleza.

Todas las demás actividades humanas son, por decirlo así, derivaciones que surgen de ella y dependen de ella. Podríamos pasar sin tales derivaciones, pero no sin la agricultura. Por lo tanto, nos afecta más directamente y más de cerca que cualquier otra actividad; la calidad de nuestras vidas y nuestras perspectivas se refleja en la agricultura, y ésta, a su vez, se refleja en aquellas». Y desde un punto de vista más romántico, esta función es más que la simple producción de comida; es la función a través de la cual el hombre se integra con su entorno, lo que está muy cerca de simbolizar una integración con los orígenes de lo propiamente humano. Etimológicamente, «lo humano» es humus, tierra viva y fértil.

«Para que el tiempo, con sus ciclos y estaciones, con sus edades, nacimientos y muertes, “regrese” a cada conciencia, debe tener un fuerte anclaje en la tierra, de la misma manera que la cometa vuela, planea y regresa, a condición de que un brazo agarre sin soltar el cordón» (Dionisio Romero). Los nuevos campesinos que surjan de esta nueva cultura rural han de conectarse de nuevo al cordón umbilical de la madre Naturaleza, mientras el espíritu afixiado por la modernidad emprende el vuelo de nuevo hacia un cielo de realidades que trascienden la individualidad y lo dotan para el amor y la amistad. La esencia de la cultura rural nació como una entidad colectiva protectora que tenía como último objetivo la liberación de sus miembros en una realización espiritual que les hiciese plenos, hombres libres para irradiar en las cinco direcciones del espacio, las virtudes que emanan de la verdad, la bondad y la belleza, de las que se beneficiaban los próximos, los prójimos…

Todos los que ahora formamos parte de esa nueva cultura rural no debemos olvidar que la disciplina social de la comunidad requiere el sacrificio y la abnegación por el bien del grupo, lo que ayuda a corregir el pensar en uno mismo como un centro y como esencialmente diferente de los demás; pero tampoco podemos olvidar que lo que indica la liberación espiritual es tanto una falta de inclinación a imponer la propia voluntad a otros como el haberse liberado interiormente del dominio de los demás sobre uno mismo, libres del propio ego, libres de los egos de los demás. Eso sólo es posible si las interacciones humanas dependen de una base espiritual que comuniquen ante todo una realidad y un sentido de ser.

La cultura puede marcar importantes diferencias y la cultura se construye. La nueva cultura rural, que hoy tenemos entre las manos, se puede tejer en el presente recordando que en el pasado su guía fue «un cristianismo revolucionario que realizó innovaciones sorprendentes como el pacto monástico, o los monasterios familiares y dúplices, con comunidad de bienes, prevalencia de la asamblea, cosmovisión del amor, derechos del individuo, dignificación de la mujer, centralidad de lo espiritual, y otras. De ahí resultan las características de nuestra sociedad rural popular tradicional: el concejo abierto, los comunales, los sistemas de ayuda mutua, la soberanía y autonomía del municipio, la convivencialidad como bien supremo, los fueros municipales y cartas de población, la autonomía cultural de la rural gente». (Félix Rodrigo).

Necesitamos urgentemente un modelo de sociedad en equilibrio con el medio natural, con un gran sentido de su responsabilidad y eficiente en el uso de sus recursos. Quizá recuperando nuestras raíces, el árbol de occidente que se tambalea, pues ha abandonado la fértil tierra, vuelva a poder orientar sus ramas hacia el cielo, para cobijo de todos los seres y dé por fin un fruto comestible.

Beatriz Calvo Villoria. Redactora jefe de Agenda Viva