La nave: el cuerpo como mástil, la mente como vela. La respiración aliento que unifica

15 octubre, 2019

Entrevista a Satish Kumar

2 noviembre, 2019Estuve el otro día en la consulta de una persona excepcional y de difícil clasificación, se llama Claudia Guggiana. Excepcional, porque accedió, sin pretenderlo, a ese espacio intangible de información que existe en otros planos del ser que somos.

A lo largo de la historia estas personas han recibido muchos nombres, canalizadoras, videntes, chamanes, sanadoras y otros nombres cargados de significados peyorativos que proyectaban sobre su víctima los miedos ante lo desconocido y la propia ignorancia acerca de lo intrincada que es la jerarquía del Ser en su manifestación. Sea el nombre que reciban han poblado la historia de cuentos y de leyendas, de anécdotas de lo inexplicable, uniendo mundos que no están separados y acompañando el viaje hacia lo que no se ve y actúa en nuestras vidas de forma reactiva.

Claudia es una de esas personas a la que, por uno de esos tantos misterios que brotan de esta realidad desconocida, de la inexorable ley del destino, las moiras asignaron unos dones y las consecuencia de esos dones, pues no es fácil vivir en un mundo donde la mayoría no ve y tú vivir viendo el mapa energético del cuerpo y del alma de las personas que se te acercan, con la responsabilidad que eso supone, con la dificultad de hacer ver a quien no quiere ver, como le sucedió a la Casandra del mito, que vio o profetizó el caballo de Troya y nadie quiso escucharla. Con la finura que ha de tener el discernimiento de no dejar que nada de tu propia subjetividad mancille la información y con el inapelable mandato interno de compartir tu don para el bien de todos los seres.

Esos dones surgen, a veces, de repente, aunque siempre hay señales previas en la personalidad del niño o niña de que su destino obra en otras direcciones y prepara para otros menesteres. En el caso de Claudia estos dones le han hecho ayudar a sanar a quien se le acerca y a escribir más de 30 libros, sobre una temática variada de filosofía, metafísica, autoconocimiento y autoayuda en la que la autora explica desde todos los ángulos posibles ese cambio de visión global que todo ser humano tiene pendiente y que se realiza a partir del autoconocimiento.

No es nada nuevo lo que propone Claudia desde una humildad y falta de máscara sorprendente en estos tiempos de mercaderes en el Templo. Todo su narrativa apunta a esa no-dualidad que las perspectivas sapienciales metafísicas describen con brillantez y belleza desde el hinduismo, el sufismo, desde la mística cristiana y desde tantas otras espiritualidades indígenas o primordiales que han desplegado para ello diversos sistema de interpretación de esas verdades que eran comprendidas desde el fondo de realidad que somos y que después eran traducidas a símbolos, a mitos, a través de despliegues especulativos diferentes para ser trasmitidas.

Y esa trasmisión, en su descenso hacia las personas que no han habitado esas cumbres de la vivencia y comprensión puede perder la esencia y quedarse, en muchas ocasiones, en la delgadez de la letra que, además, al quedar fijada, atrapada en los libros, puede quedar fijada, también, en el alma, y con fijada me refiero a ese “perder la cintura” que la doctrina tiene cuando la utilizamos para protegernos de hacer nuestra propia indagación sobre la naturaleza de la realidad y acomodados y protegidos por lo que nos dice la letra, nos negamos a hacer el esfuerzo de ir más allá de su cárcel conceptual, de realizar la purificación necesaria en nuestra mente, para que la voz de lo más profundo de nuestro corazón se pronuncie sin palabras, rebosando incluso las palabras de los sabios, de los Libros y nos guíe por el camino recto, único y propio de nuestra unicidad, que asciende hacia mayores perspectivas, purificando a su paso todas las adherencias que el espíritu, en ese hacerse palabra adquiere, perdiendo en su contractación de lo infinito a lo finito la parte esencial de su sabor.

Y para purificar hay que conocerse, la espiritualidad no puede ser una nueva máscara con la que seguir protegiéndonos de la tarea ineludible de conocernos a nosotros mismos, y para ello sí o sí, hay que bajar al infierno de nuestros propios infiernos, a redimir las sombras. Y eso duele y asusta. Pues el núcleo de dolor ontológico y existencial yace escondido bajo múltiples capas con intrincados mecanismos de defensa, que impiden el paso a la luz, una luz que se teme porque el dolor revelado, el dolor que por efecto de la luz pasa a conocerse se muestra, a veces, como un magma que ocupase toda la base de nuestra personalidad, como un mar muerto o como un pantano espectral que escondiese en sí todas las heridas infringidas, todos las reacciones visibles e invisibles a esas heridas, a cada ofensa, abandono, humillaciones, crueldades, vejaciones, violaciones que socavaron la pureza virginal de la infancia, y de las cual el mundo está terriblemente lleno.

Asomarse ahí no es fácil, y en muchas ocasiones es imposible y hay que confiar en los mecanismos psicológicos que nos defienden de un dolor inasumible. Pero para el que quiere conocerse e ir más allá, del más allá hay que bajar al infierno y desenmascarar a ese yo ideal, ficticio que hemos construido como una máscara y se proyecta desde su atalaya que se eleva sorteando milagrosamente las aguas pantanosas de su desdicha y hace caso omiso a las criaturas del pantano, a sus propios hijos pródigos que claman por volver a casa, una casa que él ha usurpado con sus miedos e ignorancia..

Bajo ese magma, monstruos y fieras heridas pululan en la oscuridad de su viscosa texitura, dispuestos a lanzar dentelladas a todo a aquel que venga a soliviantar su existencia oculta, desde la que operan respondiendo con la misma maldad de la que fueron objeto, con la misma ira, con el odio que han ido cultivando hacia sí mismos y hacia todo lo que recuerde que la existencia duele, es aflicitiva, es sufrimiento. Son reos de su ignorancia, no saben de la hermosa luz del sol que les convoca para acariciar sus heridas y redimirlas y se resisten a ser operadas por el agua lustral del conocimiento.

Desde la inocencia de la infancia y por causa del olvido que aquellas míticas y simbólicas aguas del Leteo producen el en alma en su viaje por la existencia se vuelve, una y otra vez, a sufrir las dentelladas del frío, el hambre, el despecho, la aflicción en sus mil caras, sin saber que la gramática de la dualidad solo se trasciende por arriba, un arriba insospechado, oculto, inalcanzable hasta que el sufrimiento se pronuncia con tanta insistencia que el anhelo de despertar de la pesadilla de la enfermedad, la vejez y la muerte y todos sus súbditos allegados toma las riendas de la debacle y mira hacia arriba, hacia el cielo del amor, que resuelve la paradoja en una misteriosa operación del corazón que abraza los contrarios en los que se manifiesta la vida.

La oscuridad que reina en ese sepulcro blanco, oscuro por la ausencia de la luz de su propia consciencia, permite que medre el miedo y el odio, y al mínimo movimiento de las aguas, sintiéndose amenazadas, todas esas criaturas se aprestan a sacar sus dentelladas a todo aquel que ose despertarlos de su sueño de muerte. Un sueño que amortigua y donde nadie quiere que le curen las heridas purulentas, que le pongan el bisturí y sajen, porque duele la medicina, porque esas bestias que incitan al mal, pues el mal recibieron, se acostumbraron a sobrevivir sin luz, con clavos y púas, con gangrena y con una cohorte de demonios que viven de sus excrecencias. (Siento la crudeza de la imagen, pero el infierno es profundamente doloroso).

Es el infierno en vida. Y desde ese infierno, desde ese tormento interno muchos viven como bestias, mintiendo, ofendiendo, matando, violando, extorsionando, humillando, incendiando, extendiendo el fuego de su dolor por todo el orbe de la tierra en los innumerables conflictos que muestran el infierno que hemos creado entre todos, al no conocernos y al dejarnos someter por la peor versión de nosotros mismos y el sistema que nos representa. Sin tan solo se quedaran quietos el suficiente tiempo como para escuchar tras el estruendo de su tormento el lamento que pide ayuda y permitiesen con ese quejío atravesar sus sombras con la oración quintaesencial del corazón que se siente abandonado a una separación sin sentido, y permitiesen que el Amor de la Conciencia los acariciase la testa y como un óleo penetrase con su luz y su calor, ese inmenso miedo a la medicina del alma, se haría, aunque amarga, dulce esperanza, para ellos, para todos los que siendo ellos extendemos el mal por doquier, porque nunca fuimos amados como sólo Dios sabe.

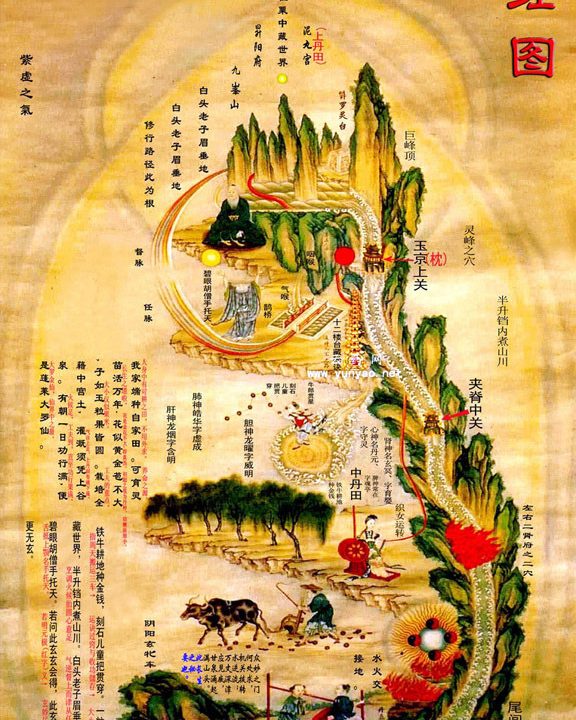

Claudia Guggiana sabe asomarse a esos infiernos con una naturalidad pasmosa, los nombra uno a uno, dibuja los símbolos bajo los que ella puede nombrarlos, símbolos geométricos que como cuadrículas atenazan la energía del vientre, triángulos que sobresalen de la frente y denotan pensamientos obsesivos. Descubre lamentos anegados de agua entre espacios invisibles para los que no tenemos el don de la videncia, pero que desde la sinceridad a la que te aboca su radiografía, uno ha de ir diciendo sí, esa herida existe y es cierto que tiene ese extraño pus energético que carcome los huesos, que anega los úteros de tristeza, por lo que no pudo ser y ya no será, por la culpa que engendra vergüenza por no poder perdonar.

Claudia cartografía el territorio mientras el cuerpo se va pronunciando en sus dolores, en sus heridas más profundas, el cuerpo se abre a sus manos compasivas que van haciendo un baile sobre todo lo muerto, sobre todo lo herido, obstaculizado, mientras de su lengua mana un continuo flujo de palabras que, un día, como de la nada, de esa nada genésica de la que poco sabemos empezaron a manar en su existencia en forma de colores, símbolos y la trastocó la vida, teniendo que salir a la luz con un don que en occidente sigue siendo etiquetado de imposible, de locura.

Dice su madre que la cuida, y que desde una humildad pasmosa se reconoce como su discípula, que ella es una de esos que Willis Jiliger enuncia en su libro “la Ola es el mar”, donde se describe el nivel de conciencia desde donde su hija habla, escribe, actúa y vive, “un nivel transpersonal sutil. La persona sobrepasa la conciencia del yo, queda inmersa en una realidad que trasciende nuestro yo. En el nivel sutil esto se da en forma de imágenes y símbolos; es el nivel de las visiones y de las profecías…”. Su madre habla que es el nivel de la Luz, y no solo es amor de madre, sino de muchas personas que buscan conocerse a través de las palabras que Claudia da no solo en sus charlas gratuitas sino en sus consultas, muchas veces gratuitas para los que no pueden. Ella lo explica así: “leo e interpreto el campo energético que rodea el cuerpo y, detecto los bloqueos formados por todo lo que nos sucede, que no se comprenden su sentido real: sueños, frustraciones, dolor, miedos, etc. Cuando estás vivencias no son bien comprendidas o canalizadas, quedan «enganchados» su rastro energético en el cuerpo, produciendo que nuestra energía se estanque o paralice, apareciendo, en muchas ocasiones, enfermedades o dolencias como consecuencia de ello. La terapia mueve esta energía y nos facilita un nuevo entendimiento, permitiéndonos comprender lo que nos ocurre y volver a nuestro equilibrio natural. Comprendiendo lo que nos sucede podemos liberarnos de las ataduras que la falta de comprensión produce.”

Conocerse es la clave, conocer lo que realmente somos, para lo cual hay que atravesar los velos del sufrimiento que nos atenaza. En mi última visita se desplegó parte del dolor óntico que llevo en el cuerpo, que como dicen los budistas tibetanos es el depósito donde se inscribe el inconsciente y hay que gastar el dolor, hay que redimirlo, con el propio fuego visceral que su visión produce; hay que bajar al infierno y ayudar a salir de allí a la culpa que carcome, a la frustración que enciende en llamas, al lamento por lo que ya nunca será, por lo que se fue irremediablemente, hay que crear espacio alrededor de la vergüenza, sanar el arrepentimiento, abrazar la humana incertidumbre de nuestra solemne pobreza.

El camino del autoconocimiento no es fácil, yo soy amiga de realizarlo dentro de un linaje espiritual, con un buen sherpa del espíritu, que te religa a un flujo de gracia, aunque en las propias vías haya que discernir a cada paso lo que no es esencial de lo que si lo es, refinar el entendimiento de muchas de las consignas y conceptualizaciones que toda vía necesita para ir explicando a cada uno según su nivel, pero sin perder la perspectiva de que en todo ascenso hacia la cumbre de lo que somos, llegará un punto donde solo cabe la nada, nada, nada que decía San Juan, que no es más que ese mauna, ese silencio más allá del más allá, que acontece en la consumación última.

Pero mientras tanto, paradójicamente, mientras uno sube, baja. Bajar al infierno de la mano de las personas que la providencia nos pone en el camino da más seguridad, aunque a la salida uno tenga que afrontar los miedos que fueron nombrados, las tristezas detalladas y tener que ponerse manos a la obra con la receta universal que la propia Claudia sigue en su vida y recomienda, poner el corazón en las manos, y servir incondicionalmente para poder recibir con la misma incondicionalidad. Abrir el corazón de verdad, de verdad de la buena, y en ese servicio desinteresado al otro que somos sanar nuestras propias heridas de forma silenciosa y milagrosa. Bendita caridad.

Y junto a ello rezar, rezar como David en sus salmos, para que lo Divino te proteja de tus enemigos que son legión y viven en las sombras de tu ignorancia. Rezar con fervor y esperanza por el perdón y la reconciliación y tener caridad de las heridas de tu hermano. En su lago Ness monstruos terribles le muerden las entrañas con su egoísmo exacerbado por el miedo y la falta de amor.

Todos tenemos un tormento, sanémonos los unos a los otros, el amor hacia el prójimo nos cura las propias heridas desde el misterio que todos somos uno, que el yo herido del otro, es mi propio yo herido. Descentrándome de mi propio dolor, centrándome en el amor de Dios del que soy a imagen y semejanza, surge un coraje que me permite mirar a los ojos del dolor del prójimo, a mi propio dolor, cada herida que curo, misteriosamente me va sanando

Beatriz Calvo Villoria