El Fin de un mundo

18 octubre, 2023

Mi amado la montaña

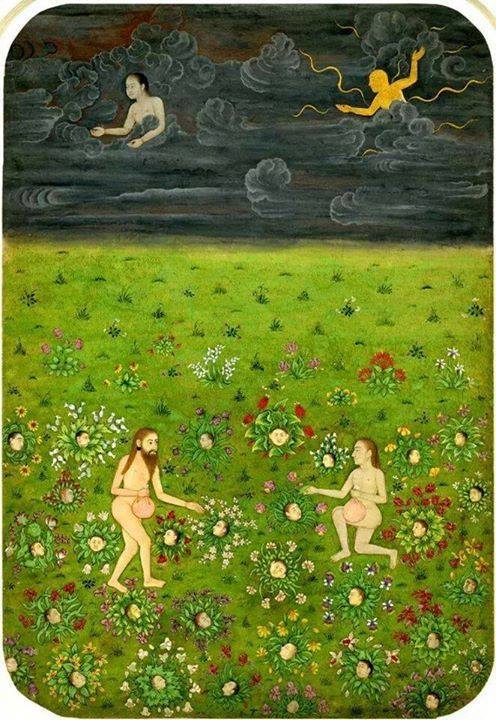

28 noviembre, 2023Una se pregunta qué perdemos ante la agonía de la cultura rural frente al avance paulatino de una cultura urbana, que ha ido apoderándose de la tierra fértil, urbanizándola, fragmentando el hábitat de nuestros compañeros de viaje, los animales. Contaminando la mente de sus integrantes, con un pensamiento único, a través de sus artificios tecnológicos, destruyendo una cultura de residuo cero, austera, enhebrada a los ritmos naturales. Una cultura que ha sido sometida a un delito sostenido durante siglos, el de ocultar el valor de su no dejar huella, su autogestión y autonomía y de humillarla ante una historia de éxito que solo era posible en las ciudades, éxito que necesitaba de sus campesinos, libres como las auroras, para convertirlos en obreros fabriles, con horizontes de suburbio, que mataron su espíritu. En los pueblos se quedaban los supuestamente torpes, los inútiles pastores, los que ordenaban sus vidas con las leyes de la mejor maestra que ha existido nunca y siempre: la Madre Naturaleza.

Perdemos un mundo donde la subsistencia no era sinónimo de pobreza, sino de sencillez. Perdemos un mundo donde se ejercía la paciencia ante la imprevisibilidad de los cielos; donde la memoria oral trasmitía el conocimiento y el trabajo comunitario trascendía los intereses particulares. Un mundo donde la austeridad o la frugalidad era la medida para llenar la mano, abierta a la ayuda mutua, donde compartir las fatigas y las alegrías de la fiestas populares que jalonaban el discurrir de las lunas y los soles.

Perdemos la última frontera, lo que queda de los pueblos originarios en nuestra cultura, nuestros indígenas. Los que no se civilizan, los de inteligencia natural que saben distinguir diez colores de verde en una simple oliva y leen en el rumor de la brisa, la lluvia que se avecina. Perdemos una cultura superior y más civilizada que la ahora existente.

Una cultura hermanada con las culturas indígenas de otras tierras más lejanas, con historias de hombres que sabían hacer de todo para vivir en su medio y que encontraban en él todo lo que necesitaban para vivir. Capaces de dormir en el manto helado de la nieve y levantarse sin queja y construir el establo, y la casa, y las colmenas, y elaborar la piel para el zamarro, y tallar la alberca, y arreglar todo con todo, y levantar muros, y canalizar las aguas, y hacer brotar la semilla, y operar al ganado, y esquilarlo. Y saber dónde está cada fruto, cada hierba aromática, cada piedra, cada nido, la guarida del hurón y la del tejón, la paridera del jabalí, interpretar el vuelo del águila perdicera o culebrera. Hombres cuya casa era tan grande como los horizontes de las cinco direcciones del espacio. Hombres ágrafos que sabían de astronomía, meteorología, ecología, botánica, fisiología, geografía, medicina.

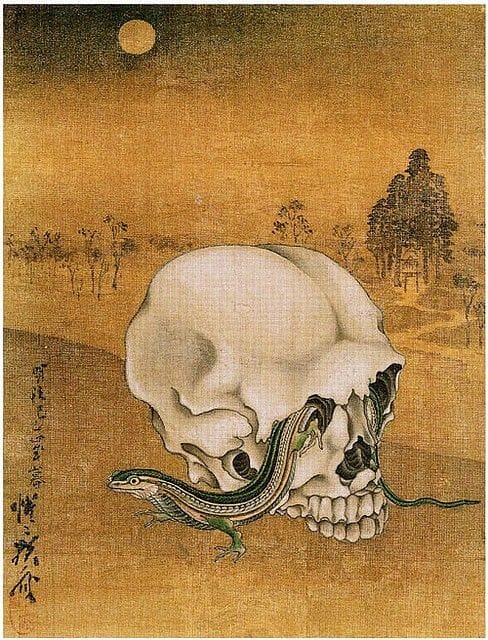

Los indígenas, como los campesinos, están siendo exterminados en toda la faz de la tierra, pues su cosmovisión natural es una amenaza para los negocios y la simbiosis con la naturaleza da hombre indómitos y mientras mueren, en cruentas batallas contra el poder globalizante, contra los Estados que les negaron ser diferentes se convierten en el espejo idealizado donde los ciudadanos sobreestimulados por miles de artificios, enfermos por la pérdida de la raíz, observan con nostalgia la pérdida dolorosa del sentido real de cuál es el lugar del hombre en la naturaleza.

Cuando volvemos a nuestros pueblos entre sus huertas, procomunes, se enciende esa reminiscencia de que etimológicamente, «lo humano» es humus, tierra viva y fértil y ellos, a duras penas, siguen siendo sus guardianes. Nuestros pieles rojas que combaten con su azada la última frontera.

Necesitamos urgentemente un modelo de sociedad en equilibrio con el medio natural, con un gran sentido de su responsabilidad y eficiente en el uso de sus recursos. Quizá recuperando nuestras raíces, el árbol de occidente que se tambalea, pues ha abandonado la fértil tierra, vuelva a poder orientar sus ramas hacia el cielo, para cobijo de todos los seres y dé por fin un fruto comestible.

Beatriz Calvo Viloria